Reportage

Reportage Die Zeit der Öllämpchen ist vorbei

// von Melanie Schulz | 06/07/2010

In 30 Stunden muss die Marajo ihre Containerfracht vom Kölner Industriehafen Niehl den Rhein hinab bis nach Antwerpen transportiert haben.

Verlassen, beinahe menschenleer ist das Gelände des zweitgrößten Binnenhafens Deutschlands in Köln-Niehl am Mittwochabend, 20 Uhr. Nur selten scheint sich um diese Zeit noch ein LKW hierher zu verirren, wenn doch, mutet dieser oder jener eher wie ein kleines Spielzeugauto inmitten einer Schlafstadt aus sich auftürmenden Containern an. Ruhig ist es und still, das suchende Auge muss sich konzentrieren und fokussieren, will es inmitten der Lagerhallen und Containerstraßen Bewegung ausfindig machen. Nahezu geräuschlos schiebt sich die Containerbrücke einige Meter nach vorne, um einen neuen Stahlbehälter von seinem Lagerplatz in die Lüfte zu heben, an Stahlseilen hängend wird dieser schließlich passgenau an Deck der am Kai vertauten Marajo abgeladen und verhakt. Neben dem in einer Glaskabine arbeitenden Bediener der Krananlage taucht höchstens hin und wieder einmal ein pfeilschneller Gabelstaplerfahrer aus dem Nichts auf, nur um hinter dem nächsten Containerkarree sofort wieder spurlos zu verschwinden.

Vor dem Bürogebäude der Container-Terminal Rhein-See-Land-Service Köln (CTS) parken noch eine Handvoll Autos, Raumpflegerinnen und Hafenarbeiter rauchen gemeinsam auf den Treppenstufen. Heute Nacht werden neben der Marajo noch zwei weitere Schiffe beladen. „Während der Schienen- und LKW-Verkehr in der Regel tagsüber abgewickelt wird, erfolgt die Löschung und Beladung von Schiffen vorzugsweise in der Nacht, um ein unnötiges Stauaufkommen zu vermeiden“, gibt Herr Kowasch von der Barge Operations Auskunft. Auf dem größten Terminal an der

Rheinschiene werden so jährlich etwa 500.000 Container verladen. Hierbei müssen genaue Zeitpläne eingehalten werden, mit drei Stunden ist die Zuladung der Marajo um weitere 35 Container großzügig bemessen, im Ernstfall können bis zu 100 Container Schiffsladung pro Stunde abgewickelt werden.

Die Ladezeit fällt in die Freizeit des 33-jährigen Kapitäns Ben Kombrick aus den Niederlanden. 14 Tage lang navigiert er auf der hochmodernen Kommandobrücke im 8-Stunden-Wechsel mit dem Steuermann eines der größten Binnencontainerschiffe auf dem Rhein. Anschließend verbringt er zwei Wochen zu Hause bei seiner Familie, um dann wieder den Rhein rauf und runter zu fahren. Dies macht er nun schon seit 14 Jahren so, zunächst noch als Matrose, aber wie er stolz erzählt, erhielt er bereits mit 24 Jahren sein Kapitänspatent. Die Arbeitssprache der fünfköpfigen Crew auf der Marajo, zu der auch noch drei polnische Matrosen gehören, ist deutsch. Damit auch die polnischen Mitarbeiter ausreichend Zeit bei ihrer Familie verbringen können, arbeiten sie im drei Wochen Turnus. Während Ben Kombrick zu Hause ist, wird er zwei Wochen lang von einer zweiten Mannschaft abgelöst. Deren Kapitiän nimmt Frau und Kinder lieber gleich mit an Bord. Aber davon hält Kombrick wenig. Lachend schüttelt er den Kopf und sagt, „so ein Schiff ist und hat kein Platz für Kinder“.

Kein Zentimeter wird auf der Marajo verschenkt

Tatsächlich wird auf dem 135 m langen und 17,4 m breitem Frachtschiff kein Zentimeter verschenkt. Unter dem knapp bemessenen Bug befindet sich neben Werkzeugen und Farben, mit denen die Matrosen das Schiff ständig überholen, auch der Wohnbereich der Matrosen. Die Ladefläche bietet Platz für fünf Lagen à 100 Container bzw. 100 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit). Dies entspricht einer Containerlänge von sechs Metern. Vom Bug zum Heck gelangt man auf einem weniger als ein Meter breiten grün glänzenden, da frisch gestrichenen Gangbord. Von diesem aus ist es möglich, auf kaum mannsbreiten angerosteten Metallgittern Kontrollgänge zwischen den einzelnen Containern vorzunehmen, die hier an Starkstromdosen angeschlossen werden können. Dies wird im Falle der Ladung von Kühlcontainern zweimal täglich notwendig. Immerhin passen in einen Reefer (Kühlcontainer) 30.000 kg Steaks, was einem Warenpreis von 150.000 EUR entspricht. Wird die vom Hafenterminal angewiesene Temperatur über- oder unterschritten, muss sofort ein Mechaniker an Bord des Schiffes geholt werden. Auf dem Heck haben oberhalb der Anlegewinden immerhin noch ein Auto sowie eine Art Laufstall für die Kinder Platz.

Den besten Überblick über die Marajo hat man von der rundum verglasten

Schiffsbrücke aus. Während ich noch über die Steuerung und die modernen

Navigationsinstrumente wie Maschinentelegraf, Kompass, Kommunikationseinrichtungen und eine digitale Rheinkarte zwischen zwei Radarbildschirmen vom vorderen und hinteren Schiffsradar staune, demonstriert der Kapitän begeistert das wieder einmal vollständig geräuschlose Hochfahren der „Aussichtsplattform“. Diese gibt sich ansonsten ganz im Casino-Style mit schwarzen lederbezogenen Sitzgruppen und blank polierten Holzverkleidungen.

Neben dem doch recht übersichtlichen Platz auf dem Heck und der

Kommandobrücke findet das Leben an Bord für Steuermann, Kapitän und Familie in den zwei jeweils komplett mit Küche, Badezimmer, Schlaf- und Wohnräumen ausgestatteten Wohnungen unterhalb des Hecks statt. Bei der Ausstattung der zwei Suiten wurde nicht gespart: plüschiger Hochflorteppich, eine bordeauxfarben glänzende, offene Thekenküche sowie eine mit kleinen Mosaiksteinchen verkleidete Eckbadewanne fallen als optische Highlights auf. Völlig zu fehlen scheinen hingegen persönliche Einrichtungsgegenstände wie Bilder an den Wänden, alles ist wie auf dem übrigen Schiff glänzend und aufgeräumt, noch nicht einmal eine Zeitung oder ein Journal werden hier zurückgelassen.

Nach einer Insel im Amazonasdelta benannt

Vor dem Eingang zum Maschinenraum erteilt eine Metalltafel Auskunft darüber, dass das Schiff im März 2002 in China fertiggestellt wurde. Der ursprüngliche Name des Schiffes wurde von Kapitän Kombrick mit einem kleinen Metallblättchen, auf dem in portugiesischen Lettern Marajao steht, überklebt. Benannt ist das 6 Mio. Euro teure Schiff nach einer Insel im Amazonasdelta, das vom Eigentümer Jan Drenth selbst befahrene Schwesternschiff Mejana hat den Namen einer kleineren Nachbarinsel erhalten. Gepachtet werden beide Frachter noch weitere eineinhalb Jahre von der mit einem Büro in Germersheim bei Mannheim und einem weiteren in Rotterdam vertretenen Dubai Ports World, einem Global Player, der im vergangenen Jahr bereits drittgrößter Hafenbetreiber der Welt war. Ein dreijähriger Pachtvertrag wirkt sich für den Eigentümer besonders seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Herbst 2008 günstig aus, in dessen Folge im Logistikkrisenjahr 2009 insbesondere der europäische Export schwächelte, wie Kombrick mit wachen Augen zu erzählen weiß. Transportiert werden alle nur vorstellbaren Konsumgüter wie Barbies, Kühlschränke, Baumaterial, Reifen und Autoteile. Letztere verlassen schon mal im Kühlcontainer den alten Kontinent, wenn die sogenannten Reefer mit Rindfleisch aus Argentinien gefüllt nach Europa zurückkehren sollen. Diesmal muss die Ladung bis spätestens Freitag früh, 3 Uhr in Antwerpen sein, erklärt Kombrick. Von dort aus gelangt sie auf Hochseeschiffen unter anderem nach Melbourne, Tokio und Shanghai.

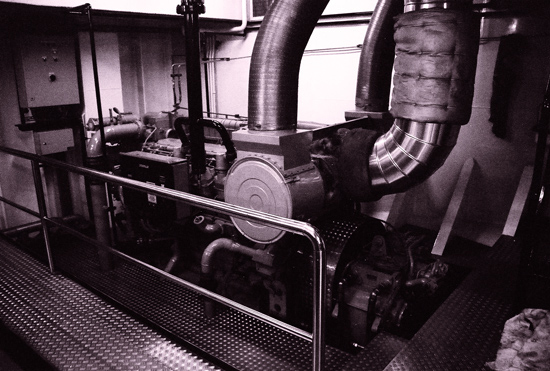

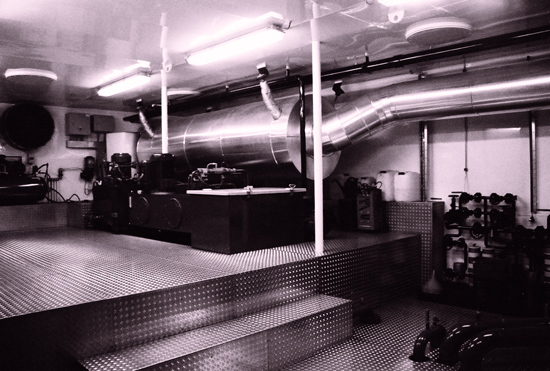

Dies ermöglichen zwei zur Zeit ruhende 1500 PS starke Dieselmotoren im metallisch ausgekleideten Maschinenraum. Hier summen zur Zeit nur ein Starkstromgenerator und Belüftungsrohre im makellosen Silberglanz vor sich hin, aufgrund einer defekten Pumpe riecht es zur Zeit ausnahmsweise stark nach Öl, wie Kombrick mit gerümpfter Nase bemerkt.

Bald werden die zwei Caterpillars wieder die vier Propeller, zwei vorne und zwei hinten, antreiben und die Marajo wird sich mit 18 Kilometern pro Stunde flussabwärts durch das Rheinwasser drücken. Das schwierigste Stück durch das Gebirge zwischen St. Goar und Oberwesel liegt ja bereits hinter ihr. Die Navigation durch das enge und kurvenreiche Durchbruchstal des Mittelrheins erfordert besonderes Manövriergeschick und ständigen Funkkontakt zur Schiffereizentrale, da Gegenverkehr durch größere Schiffe in jedem Fall zu vermeiden ist. So wird der Schiffsverkehr hier zusätzlich mit Lichtsignalen durch das enge Flusstal gelotst. Auf der noch vor ihnen liegenden Strecke kommt es hingegen in erster Linie darauf an, sich nicht auf einer der weiteren Untiefen festzufahren. Kombrick erzählt begeistert, dass er alle Namen der Sandbänke im Rhein auswendig kennt, als nächstes gilt es auf die Kölner Platte unterhalb der drei neuen Kölner Brücken zu achten. Über dieser muss das Tempo stark gedrosselt werden, da ansonsten bei hohen Geschwindigkeiten der Wasserkörper zwischen Schiff und Untergrund zur Seite weggedrückt werden würde. Während der Nacht ist es trotz des verminderten Verkehrsaufkommens wichtig, die Radarbildschirme nicht aus den Augen zu lassen, obwohl zeitgemäße Rheinschiffe mit grellen weißen, grünen und roten Lampen

ausgestattet sind. „Die Zeit der Öllämpchen ist eben vorbei“ macht Kombrick zum wiederholten Male klar, bevor er in die gewittrige Nacht hineinfährt.

Weitere Köln-Bilder gibt es hier: